【前言】

英文藝術歌曲,從起步到廣為人知的時間,比起其他語文的藝術歌曲來說,發展的時間比較漫長。一般習慣用美聲演唱歌劇或藝術歌曲的歌者,對使用英文演唱或訓練聲音是有疑慮的。十九世紀到二十世紀初,著名聲樂大師茲伯利亞( Giovanni Sbriglia, 1829/32-1916 )曾明白的指出,他喜好用義大利文與法文教學,因為義大利文的圓母音最適合聲音的發展;法文的鼻母音( nasal vowels )與面罩( dans le masque )的關係,也幫助美聲的聲音位置與品質。但是,他更進一步的說明,用英文演唱需要學會母音延續( dwell on the vowels )的技巧;如果可以完美的做到,那麼用英語演唱,也可以跟任何一種文字同樣的優美。換而言之,用英語演唱的基本規則,和其他語言是一樣的;歌者需要克服的也是母音與子音的運用方式,與英詩韻律的詮釋。

記得當年剛到美國念書的時候,最早接觸到的就是圖書館的豐富資源。在那兒不但有充足的有聲資料 (雖然當時只有唱片和錄音帶)、各式各樣的樂譜;最令筆者大開眼界的是豐富的英美藝術歌曲資源、和有關各國語言發音的音韻參考書。這對一位只接觸過有限的歐洲曲目的外國留學生來說,無疑的,是在課堂之外,能幫忙學生盡速進入狀況的最佳助力。現代英、美藝術歌曲的發展比起德、法藝術歌曲來說,當然晚了許多;直到近幾十年才真正得到聲樂界的肯定與重視。但是,英文詩詞與曲目資源其實由來已久,而且相當豐富。近年來,學習或演唱英文藝術歌曲,已經是當今歌者重要的、而且必備的條件。

五年前,嘗試出版歌唱語韻系列的念頭剛萌芽的時候,只專心思考英文發音和語韻吐字的部分;思慮逐漸成熟之後,覺得曲目也應該是很重要的内容。想到此,幾乎想卻步,因為知道資訊極為龐大,實在不是個人能力所能涵蓋的主題。但是心中也明白,事實上,目前國内並沒有類似的中文專書。仗著自己在美國念書時就接觸到許多精采的作品,緊接著的二十多年也持續朝這方面努力研究與詮釋,已經擁有蒐集多年的樂譜與有聲資料,自認為有不少寶貴的資訊;希望能藉著《英美藝術歌曲經典曲目與英韻》一書做一些介紹與心得分享。

因此,筆者試著縮小範圍,探索將資訊合理呈現的可能性。翻出當年在美國天主教大學與哥倫比亞大學研究所的「藝術歌曲研究」課堂資料與筆記,從幾百位英美作曲家名單中開始篩選。重要作曲家的名單不難確認,曲目捜尋周全的可能性比較困難。幸運的是,這幾年來可以利用寒暑假探親之便,多次在美國國會圖書館(Library of Congress)、紐約市表演藝術圖書館(NYPL-Performing Arts Library at Lincoln Center)、哥倫比亞大學(Boston University)、波士頓大學(Boston University)、位於亞特蘭大的艾摩利大學(Emory University)與匹茲堡大學(University of Pittsburgh)圖書館真正的開始做研究。這些圖書館都是開架式,每一個人都可以用訪客的身分進入;有的學校還允許筆者以訪問學者的身分借書。這一來,本書重要内容的來源就有著落了,心中也比較踏實,但是,要如何著手寫作的問題還待解決。

基於近年來,國內的專業研究以及音樂研究所的研究論文,都比較針對個別曲目做深入的研究,也多半包含詳細的樂曲分析與詮釋討論;因此,筆者決定盡量從歌詞內容的角度出發,做廣面的曲目介紹。藉著樂譜的研讀、習唱與有聲資料的聆聽,從作曲家已出版的作品目錄中選曲,來做為本書的主體。想要廣,當然就無法精,僅希望本書的内容,能夠提供讀者一個較有系統的基本概念,在選曲、教學或演唱上能覺得方便。本書前兩章的内容針對英美作曲家的經典曲目作簡介。在曲目方面,筆者無法做全面性的討論,只根據作曲家的重要性、歌曲的演唱或錄製頻繁度與樂譜取得的可能性,先決定作曲家名單,針對幾十位英、美重要作曲家的精采作品做簡單的介紹;希望能提供歌者相關的基本資訊與選曲參考。

在英韻方面,筆者在各式的音韻課程( Diction )中,逐漸了解到這類資訊對歌者的重要性。於是,離開學校多年後,再度進入美國哥倫比亞大學研究所念書時,把握住機會到語言所修課,嘗試對英文這個變化多端的語言做更進一步的認識。很幸運的能夠在去國二十五年之後又回到故鄉任教,得到學以致用的機會。在台灣,英文不是一個陌生的語文;尤其對音樂學子來說,比起學習義大利文、德文、或法文歌詞都親切得多。但是,也許就是因為普遍,反而有各種不同的發音習慣,成為學習演唱英文歌曲時的困擾。英文發音方面的不規律性是令人困擾的,音標符號系統的複雜與混淆也使人頭疼,再加上不同地區所產生的多元口音,更是雪上加霜。

筆者在教學生涯中,針對英文歌曲方面最常遇見的問題就是:「明明這兩個字的音節拼法看起來是一樣,為什麼發音卻不盡相同?」或是:「一樣的母音,但是,在輕重音節的時候,為什麼會有不同的選擇?」這是筆者在此書中,介紹歌者使用國際音標的原因。由於目前在世界上通用多年的國際音標( International Phonetic Alphabets ),已經發展成為歌者學習演唱所有外國語言,都能使用的音標系統,筆者希望藉此機會來介紹國際音標與歌唱吐字的關係。基本上,英文各式音標的差異並不大,但是國際音標在母音的討論上有非常明確的標示與分析,是歌者要求字正腔圓的重要基礎。因此,本書亦包含了多數台灣英文字典中所使用的KK音標以及DJ音標的對照表。鑒於英語中雙母音、子音發音或收音的位置問題,筆者亦提供了一些這方面的提醒,期望音標中針對雙母音或特殊子音的内容能夠先幫助歌者釐清這些發音的基本觀念。有關英詩韻律或語韻方面,筆者只能有限的引用英美作品舉例。原則上,除非與方言有關,英美發音是非常接近的。為了聲音的圓潤完美,歌者需要靠老師或自己的耳朵做細微的調整。以上總總都是筆者多年學習與教學的經驗累積,希望能提供讀者欣賞藝術歌曲和學習英文歌曲吐字的參考。

感謝旅美期間,針對筆者英文發音與英文藝術歌曲詮釋做仔細糾正的老師們與朋友們。也要感謝各個給予筆者機會,在國内音樂系所開『英韻與英文藝術歌曲』相關課程的學校。尤其是謝謝所有選課的學生們,他們不但是筆者撰寫本書的原動力,更是課堂上的實驗者及本書部分内容的提供者。感謝鍾彩雲老師針對本書有關英詩譯名、英韻與英詩内容的指正與中英文的潤飾,為本書增色不少。感謝好友林秀燕、孫淑玲針對中英文的校閲;花恩智、江毓珊、陳映如耐心的參與書目編寫、打譜與校閲等繁瑣的工作。感謝外子在撰寫過程中參與討論與建議,尤其是幾十年來對筆者一路的鼓勵與支持。最後,感謝全音出版社的鼎力支持,使得本書以及【歌唱語文音韻系列】能夠順利出版。英文藝術歌曲來源廣泛,筆者在拋磚引玉之後,更期待英美藝術歌曲與英韻專家們的不吝指教。

康美鳳 2011年6月

【作者簡介】

美國哥倫比亞大學(Columbia University)音樂及音樂教育博士 、美國天主教大學(Catholic University of America)聲樂演唱碩士、文化大學音樂學士。先後追隨張寶雲、江心美、申學庸、Katherine Hansel、Euphemia Giannini Gregory、Berenice Bramson及Antonia Lavanne等老師學習聲樂。費城詢問報(Philadelphia Inquirer)。樂評說「康美鳳是一位音質優美並確有音樂修養的女高音(A Soprano with appealing voice and sure musicianship)。」

她的獨唱會及演唱活動遍及北美洲數個大城市,包括紐約市、費城、華盛頓、溫哥華及紐約威郡等。旅居美國二十五年後返台,曾多次為作曲家發表新作,參加聲樂家協會主辦的當代中國作曲家作品展等;並在國家演奏廳、交通大學、台中教育大學、中華大學、清華大學、台北巴赫廳等地舉辦獨唱會,致力於英文歌曲的推廣。目前是實踐大學音樂系及研究所、交通大學音樂研究所、東海大學研究所、台北藝術大學研究所的兼任副教授,擔任聲樂教學法、英文音韻與藝術歌曲、中文藝術歌曲硏究、音樂專題研究等課程,以及聲樂個別教學;近年的著作包含《人聲的奧秘》專書及編選的兩本《英文藝術歌曲精選集》。

【內文選讀】

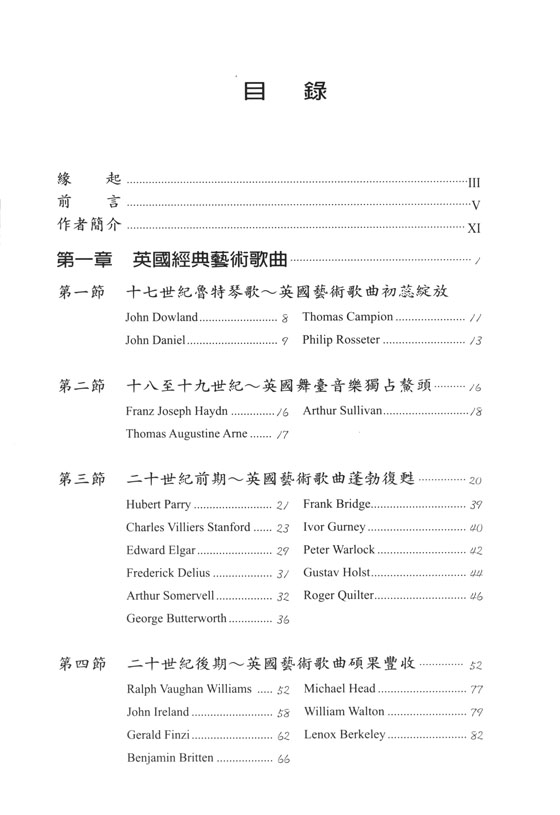

第一章 英國經典藝術歌曲

最早的英文歌曲寫作可追溯至十三世紀,但是真正引發歌曲風潮的是十六世紀末到十七世紀初期的魯特琴歌(Lute Songs)。魯特琴歌時期(1588-1632)創作豐富,但在盛行多年之後隨即沒落。十七世紀後期的英國歌曲創作集中於民歌或和舞台劇有關的音樂,以珀瑟爾(Henry Purcell, 1659-1695)及韓德爾(G.F. Handel, 1685-1759)的舞台劇、歌劇、神劇為代表。後來,義大利歌劇風靡全歐,德文藝術歌曲又成為歌曲泰斗。十八世紀到十九世紀,英國的音樂舞台上充滿了來自歐陸各地的一流演出,英國作曲家也就在此氣氛下孕育成長;但是在音樂創作方面仍然遠不及德奧義等國。藝術歌曲雖然持續地有作品出現,但是在質與量上都無法和德、法藝術歌曲相提並論。一直到十九世紀中期,幾位重要作曲家的誕生,成為英國音樂復甦的先兆。近代英國作曲家們各自努力,方向未必相同。藝術歌曲與通俗民歌相互影響,曲調流暢,有古詩的嚴肅,亦含有民歌的風味。學者斯蒂芬,班費爾德(Stephen Banfield)大致歸納出二十世紀英國藝術歌曲的特色:(1)具有英國民歌平易與抒情的風味;(2)曲調與和聲均相當簡潔;(3)避免過度厚重的組織結構;(4)理性與含蓄的感情流露;.....

|

曲目/目錄 |

|

緣起 |